グループ本社 会長・主筆メッセージ

読売新聞が創刊された1874年(明治7年)は、江戸時代が終わって日本が近代国家の歩みを始めたばかりの時代でした。

文字を読めない人も多く、読みやすく親しみやすい新聞を作るにはどうしたらよいか、子安峻ら創業者たちが議論を交わして決めたのが、読みながら売る、という瓦版のイメージをそのまま生かした「読売新聞」の題号でした。

記事にはルビを振り、また紙面作りも、日々の出来事の報道だけでなく、人生相談や連載小説など、生活情報や娯楽のニーズに応える工夫を凝らしました。

そうした創意工夫の精神は、その後のラジオの番組表(のちにはテレビ番組表)の創設、また近年は高齢化社会に対応する活字の拡大などにも生かされています。関東大震災と東京大空襲による、二度の社屋焼失という危機も乗り越えて、読売新聞が150年もの長い歳月にわたって発展してこられたのも、その原動力となったのは、読者のために、という創意工夫の精神だったといえるでしょう。

紙面だけでなく、世界初の駅伝競走、プロ野球・巨人軍の創設やベーブ・ルースら米大リーグの招待など、スポーツ、文化、エンターテインメントといった、今日にまで受け継がれている各種の事業展開も、創意工夫の一環です。

新聞の役割は、事実の報道だけでなく、新聞社としての意見を表明する言論活動にもあります。1887年(明治20年)には、のちに早稲田大学総長となる若き高田早苗が主筆に就任し、社説の欄を創設して、今日の「社論の読売」の基礎を築きました。

読売新聞は、戦後の混乱期にソ連などの影響を受けた労働争議が起きました。この苦い経験を機に、当時の社長・馬場恒吾は自ら筆をとり、公平と友愛、自由と民主主義、平和の擁護を社是に掲げる「読売信条」を確定しました。

この理念を踏まえ、2000年1月1日には、渡辺恒雄社長・主筆の提唱で、自由主義、人間主義、国際主義、責任ある言論などを通じて読者の信頼に応える、という現在の読売信条が制定され、これが読売新聞の報道・言論の基盤となっています。

デジタル社会の到来で、だれもが自由に情報を発信できる時代になりました。それ自体は喜ばしいことですが、反面、無責任な虚偽情報、誹謗中傷などが横行し、人を傷つけたり、犯罪につながったりする事案も多発しています。「信頼できる報道と言論」が、これまで以上に求められる時代でもあります。読売新聞の役割は依然にも増して重くなったと感じています。

デジタル優位の風潮で発行部数が減り、どの新聞社も経営が苦しいことに変わりはありません。しかし読売新聞は、スポーツ、文化、芸能や、企業向けの新しい経済情報媒体の開発など、多種多様な新しいビジネス展開で本業の新聞発行を支えるという「新聞社を超える新聞社」の理念を、中堅・若手社員の提案に基づいて「行動指針」に掲げ、大胆な取り組みを進めています。創業の精神がいまも各職場に元気に息づいていることを心強く感じています。

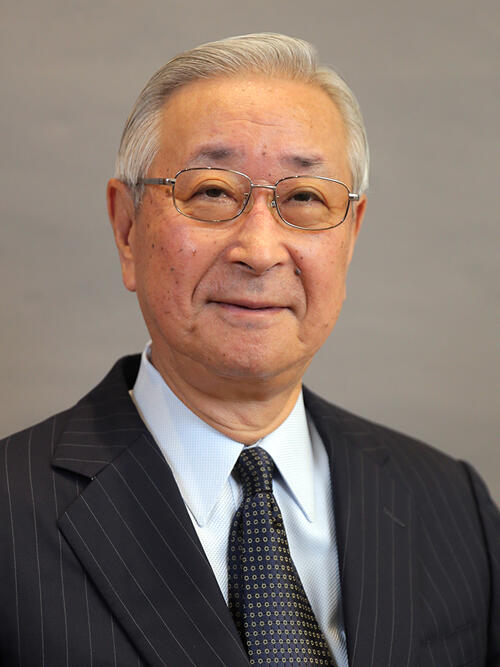

読売新聞グループ本社

代表取締役会長

主筆・国際担当(The Japan News主筆)

老川 祥一

主な経歴

読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆・国際担当(The Japan News主筆)

読売新聞東京本社取締役

1941年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。64年、読売新聞社入社。政治部長、調査研究本部長、取締役編集局長、大阪本社代表取締役社長、東京本社代表取締役社長・編集主幹、グループ本社取締役最高顧問・主筆代理などを経て、2019年、グループ本社代表取締役会長・主筆代理・国際担当(The Japan News主筆)。20年、兼・東京本社取締役論説委員長。25年から現職。