気候変動対策「脱炭素プロジェクト」

読売新聞社は気候変動対策を推進するため、「脱炭素プロジェクト」に取り組んでいます。

「温室効果ガス削減の実践」「森林保護、リサイクル、新技術への取り組み」「報道・事業を通じた脱炭素推進」の3分野を中心に進めています。読売新聞社の取り組みを紹介します。

環境方針、脱炭素行動計画

基本理念

より良い地球環境を次世代に引き継いでいくことは人類共通の最も重要な責務です。読売新聞グループ本社、東京本社、大阪本社、西部本社は、この課題に対し、報道機関として記事発信等を通じて前向きに取り組んできました。今後も積極的に推進していきます。各本社は事業活動として、国内で新聞の編集、制作、販売等を行っておりますが、その活動がもたらす環境への負荷を低減するため、次に掲げる基本方針に基づき、環境保全活動や気候変動対策を、組織を挙げて継続的に進め、「脱炭素社会」と持続可能な地球環境の実現に寄与します。

基本方針

- 1.環境対策の継続的改善を図るため、社内に環境委員会を置き、活動を推進します。

- 2.当社の事業活動が環境に及ぼす負荷低減のための目標を定めて実行し、見直しを進めながら継続的に改善します。

- 3.当社の事業活動にかかわる環境影響のうち、次の項目を環境管理重点テーマとし、目的・目標を設定して取り組みます。

- 燃料燃焼および電力消費の削減による温室効果ガスの排出量削減

- 事務用紙の削減

- 廃棄物の適正分別と再生資源化

- 環境対策の推進やこれに関する技術革新に資する記事・広告の掲載、イベント等の実施及び支援

- 植樹事業などを通した温室効果ガスの吸収

- 4.当社の事業活動にかかわる環境関連法規及びその他の要求事項を順守します。

- 5.一人ひとりが脱炭素を目指した取り組みを積極的に実践できるよう、この環境方針を全社員及び当社のために働く人々に周知するとともに一般の人々にも公表します。

読売新聞グループ本社、東京本社、大阪本社、西部本社

(2023年4月1日改定)

環境方針、脱炭素行動計画

読売新聞東京本社は2023年4月、「脱炭素プロジェクト」を推進する具体的な方策として「脱炭素行動計画」を公表しました。その中で、同社(グループ本社を含む)が排出する温室効果ガス(CO2)に対し、政府目標と同じ「2030年度の排出量を13年度比で46%削減する」という数値目標を設定しました。2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指します。削減目標の対象となるのは、燃焼による直接排出(Scope1)と、電力などの使用に伴う間接排出(Scope2)です。

読売新聞東京本社が2023年度に排出したCO2は、直接排出(Scope1)が5032t、間接排出(Scope2)が35551tでした(2023年度省エネ法定期報告書による。GXリーグに報告済み)。本社の2030年度数値目標に対し、直接排出(目標4186t)は846tの超過でした。一方、間接排出(同37434t)は1883tのマイナスとなり、両者の合計(40583t)では30年度目標(41620t)を達成しました。

このあと直接排出の削減に向け工場での設備更新などを進め、2030年度までに直接排出(Scope1)を含めた数値目標を完全に達成し、再生可能エネルギーの導入などで間接排出も減らして、CO2削減に一層努めます。これらによってIPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)が明確化した気候変動問題へ対処を進め、2050年カーボンニュートラルの足がかりとします。

社内の環境活動を推進する環境委員会は、総務局総務部が担当部署となり、事務局を同部に置きます。委員長は、本社役員の総務局長が務めます。気候変動対策の実行に必要な投資計画は、工場やビルを管轄する各部局が中心となって立案します。脱炭素の実現に向け、経営計画に反映させて、着実に実行します。

省エネルギー対策

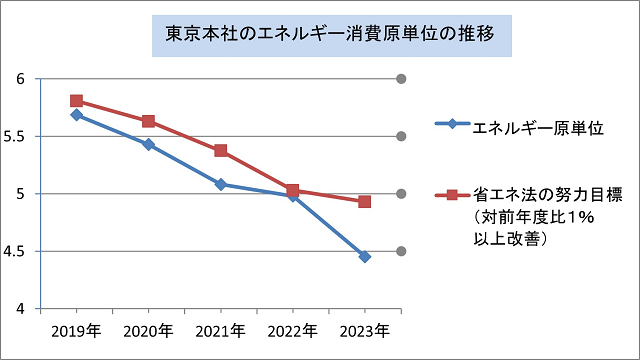

読売新聞社は、東京、大阪、西部の各本社、支社、支局、通信部で節電を励行するとともに、印刷工場でも輪転機をエネルギー効率の良い最新型に順次更新するなどして、エネルギー使用量の削減に取り組んでいます。エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)に基づいて、国に報告しているエネルギー消費原単位は、法が求める努力目標である対前年度比1%以上改善(対前年度比99%以下)をクリアしています。2023年度は、省エネ法の改正で数値の基準が変わったことから、対前年度比10.6%改善と大きくなり、2013年度に比べると37.2%改善されています。

※エネルギー消費原単位とは、電気、ガス、冷水・蒸気、重油など企業活動で使用したエネルギーを原油ベースに換算したうえで、活動拠点すべての建物の延べ床面積で割り、エネルギー効率を示す指標。

CO₂排出実質ゼロを目指して東京都が進める環境政策「ゼロエミッション東京」に協力したとして、読売新聞東京本社は2021年1月、東京都知事から感謝状を贈られました。 東京本社は、都内のオフィスビルや工場などにCO₂削減義務を課す都のキャップ&トレード制度で、削減義務を大きく上回る排出削減を実現し、基準以上に削減した「排出枠」3万2151トンを都に提供しました。この「排出枠」はその他のCO₂排出増加分と相殺されることになり、都内の排出量削減に貢献しました。

対外的な活動

経済産業省が設立した温室効果ガス排出量削減を目指す民間企業の有志連合「GXリーグ」へ2023年春に参画しました。具体的な削減目標を設定し、その実績などを公表していきます。また、持続可能な脱炭素社会の実現に挑む企業グループ「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)」の賛助会員に、メディア企業として初めて2021年に加盟しました。これらの公的団体が開催するフォーラムや研究会へ定期的に参加し、脱炭素に関する知識を深めることで、より有効な施策につなげます。

新聞用紙のリサイクルと植樹事業

森林資源を守りながら新聞用紙の原料を安定的に確保していくために新聞古紙のリサイクルは欠かせません。

1972年、ある読売新聞販売店が、読者の要望に応える形で新聞古紙回収を始めました。その後、読売新聞東京本社と読売新聞販売店、古紙回収業者で組織する「読売リサイクルネットワーク」は、読者の皆様の協力のもと古紙回収を推進し、リサイクルシステムの構築に努めてきました。

現在、読売新聞の用紙に含まれる古紙パルプの割合は平均70%。「新聞はリサイクルの優等生」と言われています。

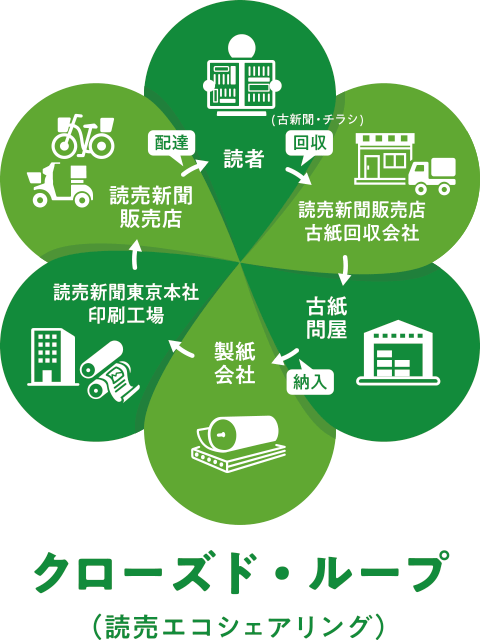

クローズド・ループとは

読売新聞東京本社は2020年4月、東京都内の読者宅から回収した新聞古紙を国内製紙会社に直接販売し、資源を100%国内で循環させる「クローズド・ループ」システム(読売エコシェアリング)を始めました。

読売新聞販売店と古紙回収業者、古紙問屋の協力を得て、まず都内の一部で取り組みを始め、その後、対象エリアを首都圏の1都3県全体へ拡大 しました。サプライチェーン上流に当たる製紙会社と共同で、新聞用紙のリサイクルを促進し、温室効果ガスの排出量削減に結びつく取り組みを進めています。

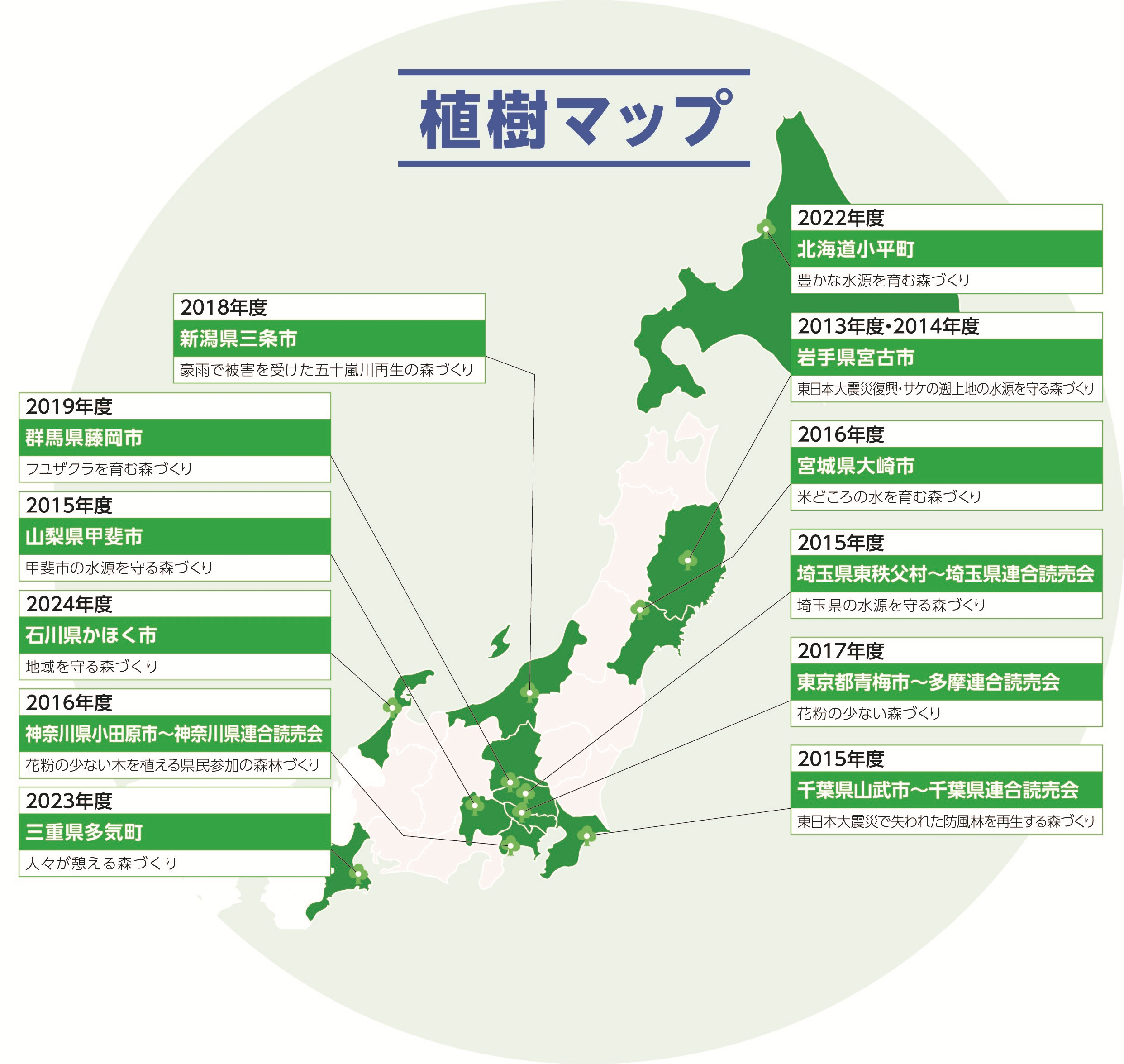

植樹事業

読売新聞の用紙に含まれる古紙パルプを除く約30%は木材パルプに頼っています。「読売リサイクルネットワーク」は2013年、古紙回収の売り上げの一部で植樹活動を行う「読売の森」事業を始めました。

岩手県宮古市から始まった植樹事業は、YCで組織する連合読売会も取り組んでおり、現在は全国で展開しています。

読売新聞ビルの環境性能 評価認証 CASBEE

東京・大手町の読売新聞ビルは、2022年10月に建築物の環境性能を総合的に評価・認証する制度「CASBEE-不動産」で、最高位のSランクを取得しました。また、同年4月から、建物で使用するすべての電力を再生可能エネルギー由来のグリーン電力に切り替え、脱炭素社会の実現に貢献しています。

2014年1月に開業した読売新聞ビルは、最新の省エネルギー設備を備え、エネルギー使用の抑制に取り組んでいます。

読売新聞ビルの環境対策

執務フロアの照明や空調は人感センサーで制御しています。終業後は残業している社員の机周辺以外は、自動で消灯、空調はフロアの区画ごとに室温を感知しながら調整しています。

また、夏場の日中に急激に電力使用量が増えないように、空調に利用する冷水を夜間のうちに製造してためておき、ピーク時間帯の日中に使用する夜間蓄熱方式を採用しています。

屋上には太陽光パネルを設置。発電した電気をビル内で利用するなど再生可能エネルギーの活用にも取り組んでいます。

用紙輸送のモーダルシフト化

読売新聞川越工場は2025年9月から、これまで製紙工場から印刷工場まで長距離トラックで輸送していた新聞用紙(巻取用紙)について、貨物鉄道によるコンテナ輸送に代替するモーダルシフト化の取り組みを行っています。年間CO2排出量を約9割(600トン)削減します。

印刷工場での太陽光パネル設置

読売新聞の印刷工場では群馬工場(群馬県藤岡市)に2021年、清須工場(愛知県清須市)に2023年、川越新工場(埼玉県川越市)に2025年、太陽光発電システムを導入しました。工場の屋根にそれぞれ出力約200~500キロワットの発電設備を設置し、発電した電力を新聞印刷などに活用しています。

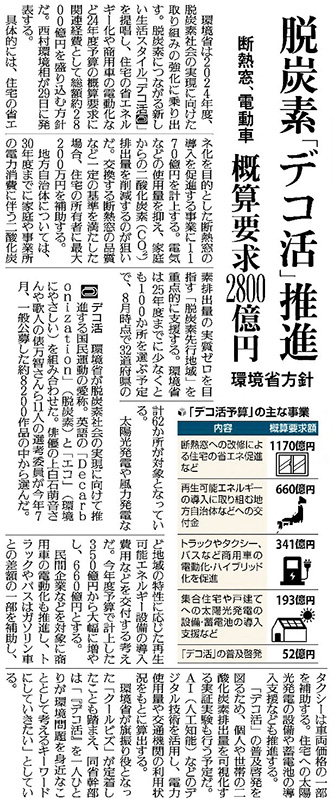

報道を通じた脱炭素の推進

読売新聞社は、報道機関として、脱炭素のために必要な情報を、紙面やオンラインを通じて、伝えています。例えば、行政や民間企業、学校などの脱炭素に関する様々な取り組みや施策などを取材し、日々、発信しています。

また、報道機関として早くから、地球環境について取材してきました。1989年から90年にかけて「地球環境をまもる」という大型連載を掲載したり、その後も様々な記事を展開したりするなど、報道を通した問題提起や提言を続けています。

Carbon Neutral Project(カーボンニュートラルプロジェクト)

気候変動への対応は年々重要性を増しています。政府、自治体、有識者、企業、生活者とともに脱炭素社会の実現に向けた議論を深め、最新の取り組みを社会へ広く発信する「Carbon Neutral Project(カーボンニュートラルプロジェクト)」を展開しています。