Policy 企業理念

読売新聞は1874年の創刊以来、正確で迅速な報道と、中庸で責任ある社説で民主主義の向上に貢献してきました。また、新聞発行以外の事業によって経営基盤を多角化、強化しています。

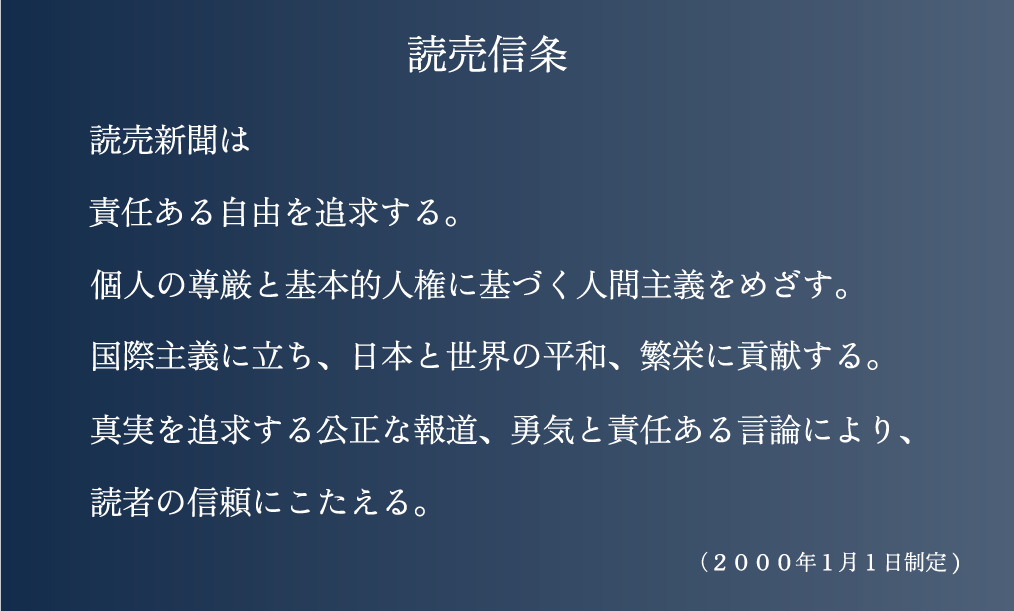

読売信条

読売信条は、読売新聞の社論の基礎となる考えを示し、報道・言論活動の進むべき方向を読者の皆様に約束するものです。

終戦後の1946年(昭和21年)9月、「真実・公平・友愛」「左右の独裁思想と戦う」などの4項目で定められました。

2000年1月1日、53年ぶりに一新し、自由主義、人間主義、国際主義を基本理念に掲げ直しました。

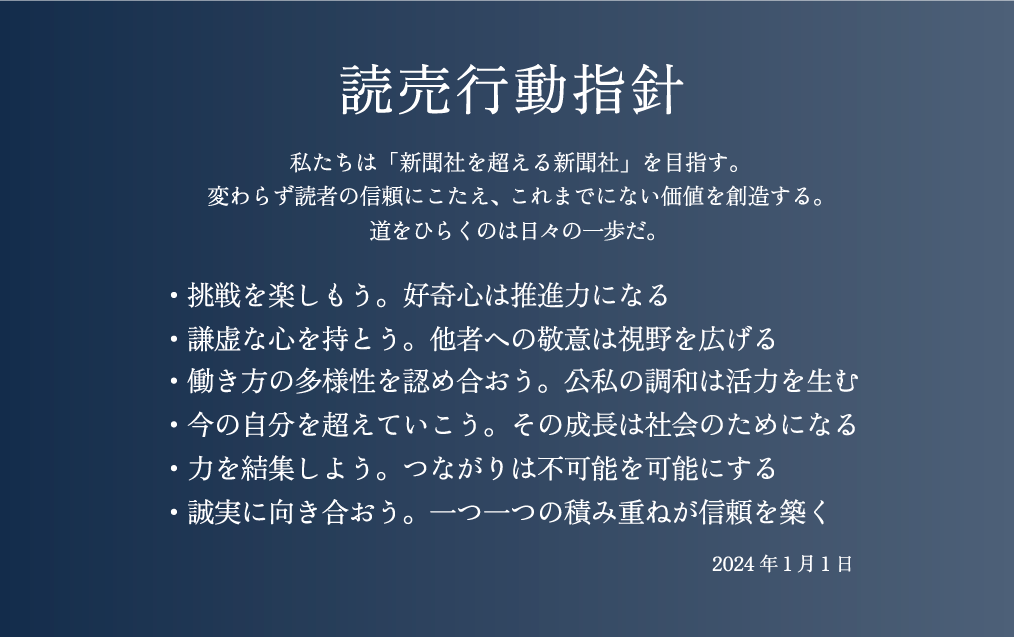

読売行動指針

2024年の創刊150周年を機に、読売新聞グループで働く全ての人の羅針盤となる「読売行動指針」を策定しました。

詳しく見る

メッセージ

報道姿勢

生活を豊かにした反面、根拠のない情報が飛び交うデジタル時代。私たちは、確かな情報を届ける使命と責任があると考えています。信頼できるメディアであり続けるための取り組みを紹介します。

記者行動規範

読売新聞記者行動規範は、読売新聞記者が日常の取材・報道活動を行うにあたり、実践すべき職業倫理を定めています。

読売新聞は、21世紀を迎え、新聞倫理綱領および読売信条に掲げられた新聞人のあるべき姿を実現するため、記者行動規範を制定し、守るべき職業倫理を改めて確認する。新聞への信頼は、正確かつ公正な報道と良識ある取材から生まれる。読売新聞記者は、言論・報道の自由と記者に課せられた重い責任を自覚し、この行動規範に従って日々の取材・報道に当たるとともに、高い倫理意識を持って行動する。

- 取材・報道に当たっては、人権の尊重を常に心がけ、個人の名誉を不当に傷つけたり、プライバシーを不当に侵害したりすることがないよう、最大限の配慮をする。

- 取材に当たっては、その方法が公正かつ妥当かどうかを常に判断し、社会通念上是認される限度を超えることがないようにしなければならない。 とくに、事件・事故の被害者やその家族を取材する場合は、相手を困惑させたりすることがないよう配慮する。

- 個人の私生活の場に強引に立ち入りまたは潜入しての写真取材は行ってはならない。 プライバシー侵害に当たるような盗み撮り取材も、報道目的が公共の利益にかなう場合以外はしてはならない。

- 情報源の秘匿は、最も重い倫理的責務であり、公開を求められても、本人の同意がない限り開示してはならない。 また、オフレコの約束は、厳守しなければならない。

- 取材・報道に当たり、社外の第三者の指示を受けてはならない。また、特定の個人、団体の宣伝や利益のために事実を曲げて報道してはならない。

- 報道目的で得た情報は、読売新聞の報道およびそれに付随した活動以外に使ってはならない。 とくに、職務上知り得た情報を報道以前に外部へ流したり、株式投資や不動産取引などに利用して経済的利益を得たりすることは許されない。 また、経済的利益であれ、それ以外の利益であれ、本人、家族、親族、知人に利益を与えることを目的に記事を書いてはならない。

- 報道の公正さを疑われるような利益の提供は受けてはならない。それは、現に取材対象となっている相手からの利益提供に限らない。

- 他人の著作物などを引用して報道する場合は、出典の明示など、必要な措置をとらなければならない。無断引用は、記者として最も恥ずべき盗作である。

(2001年5月制定)

記者塾

記者教育実行委員会(記者塾)を編集局に設置し、新人記者をはじめとする若手からベテランまで、経験年数や担当職務に応じた段階的、継続的な記者教育を行っています。

記者塾は、個人情報保護の意識の高まりによる取材環境の変化に加え、読売新聞のiPS心筋移植を巡る誤報問題(2012年)などを受け、2013年4月に発足しました。報道の公共性や公益性に対する理解と記者倫理の徹底を図る一方、経験に応じて求められる取材手法などを研修しています。

例えば、新人記者には入社後約2か月間の研修を行います。新人は、社外の専門家を含めた幅広い講師陣から報道の意義、新聞への期待などについて講義を受けます。さらに政治部、経済部などの取材も体験し、第一線で活躍する先輩たちの姿を目に焼き付けます。こうして記者の「背骨」をしっかりと作ってから、県庁所在地の総支局などで実際の取材活動を始めます。

適正報道委員会

より正確で信頼される紙面づくりを目指し、2014年12月、編集局に適正報道委員会を設置しました。調査報道をはじめとするスクープや社会的に重要な記事の掲載にあたり、内容が適切かどうかを複数のベテラン記者が第三者的立場から事前にチェックする組織です。

取材記者や担当デスクから取材の経緯や内容を聞き取り、記事の裏付けが十分か、取材に基づく事実の評価が妥当かなどを検討します。新聞業界でも珍しい取り組みです。読売新聞は「群馬大病院での腹腔鏡手術をめぐる一連の特報」(14~15年掲載)によって15年度新聞協会賞を受賞しましたが、これらの記事にも適正報道委員会の入念なチェックが働きました。同委員会は、記者が日々の取材や記事執筆の手引として使っている「取材報道指針」を所管しており、地域版をはじめ、発行された新聞の内容も検証して助言にあたっています。

紙面審査委員会

紙面審査委員会は、読売新聞の紙面内容を一層充実させるため、編集局から独立した立場で、取材・編集現場に対して助言や情報発信をしています。

同委員会は、取材・編集経験の豊富な記者を中心に構成。紙面について、ニュース価値を的確に反映しているか、読者が知りたい情報をカバーしているかなどの観点から多角的に評価するとともに、今後の取材や編集に生かしたいポイントも編集局に提示しています。用語担当のスタッフは、記事が正しく的確な日本語表現となるための実用的な情報を編集サイドに届けています。

「報道と紙面を考える」懇談会

紙面審査委員会では、外部の有識者の意見を紙面づくりに生かすため、「報道と紙面を考える」懇談会を開いています。懇談会では、同委員会が委嘱する3人の顧問と、適宜テーマに即した有識者を招き、報道への評価や提言を頂きます。

2008年4月から原則年2回開催し、これまでに「震災」「教育」「人権」「司法」など、報道姿勢に関わるタイムリーなテーマを取り上げてきました。懇談会には読売新聞社の首脳・編集幹部が出席し、この場で出た意見も踏まえ、正確で信頼される情報発信につなげています。懇談会の概要は毎回、朝刊特集面で掲載しています。

お客さまセンター

お客さまセンターでは、日々の紙面に対する読者の声をくみ取っています。問い合わせや意見、情報提供への対応は年中無休です。貴重な情報提供や重要な指摘・要望などは、すぐに取材部門などの担当部署に伝え、紙面制作に役立てさせていただいています。ご意見などは、お問い合わせからご投稿いただけます。