SDGs

読売新聞社は教育、福祉など様々な分野で、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます。

SDG

メディア・コンパクト

SDG

メディア・コンパクト

読売新聞社はSDGsを達成するため、「SDGメディア・コンパクト」に参加しています。

詳しく見るarrow_forward

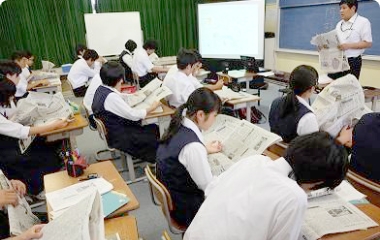

教育・活字文化

教育・活字文化

「読売新聞教育ネットワーク」や「活字文化推進会議」「ビブリオバトル」など、教育や活字文化の振興に取り組んでいます。

詳しく見るarrow_forward

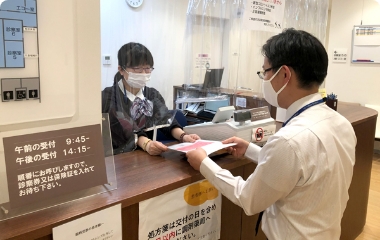

医療・福祉

医療・福祉

「正力厚生会」を通じたがん患者の支援や、医療機関の運営、「読売光と愛の事業団」の活動など、医療・福祉に関する取り組みを紹介します。

詳しく見るarrow_forward

多様性

多様性

読売新聞社は、誰もが働きやすい社会を目指すために、様々な活動を推進しています。

詳しく見るarrow_forward

その他

その他

その他のSDGsに関する取り組みを紹介します。

詳しく見るarrow_forward